Бронникова Наталья Вячеславовна

- социальный педагог, детский психолог;

- клинический психолог нейро- и пато психологии МГУ им. М.В. Ломоносова;

- специалист по Методу замещающего онтогенеза А.В.Семенович;

- специалист по Гимнастике Мозга автора Пол И. Деннисона;

- ведущий специалист системы Вячеслава Михайловича Бронникова «Голографическое развитие человека» по 1, 2, 3 ступеням методики;

- Резет 1; Арт-терапия с детьми и др.

Я занимаюсь обучением детей по системе В.М.Бронникова уже более 15 лет. Обучаясь по методу Бронникова наши ученики развивают у себя фотографическую память, биокомпьютерную память, развивают визуализацию и нарабатывают управление своими способностями что позволяет им легче учиться в школе, с «троек» переходить на «4 и 5». Многие мои ученики получили высшее образование в московских ВУЗах и в первую очередь медицинское. Благодаря изучению начальных медицинских знаний и развитию своих способностей они стали высококлассными специалистами, экспертами-диагностами по методу Вячеслава Бронникова.

Многие из моих учеников выбрали себе другие специальности, такие как философия и юриспруденция, но самое главное, что дети становятся осознанные и решительные, каждый кто обучался у нас становится Лидером в своей области.

Сейчас, спустя уже 15 лет я получаю такие отзывы «как здорово что мы у Вас занимались», «как мне повезло что мы узнали об этой методике». Дети взрослеют и применяют эти способности в своей жизни, в самоопределении, в поиске важной информации. В результате занятий по методике В.М. Бронникова развивается Сверхсознательная функция, которая и является толчком к развитию других способностей каждого ребенка, источником новой информации [3].

В настоящее время вокруг нас, среди наших знакомых и друзей я встречаю необычных людей и у каждого есть способности, которые развиты в той или иной мере. Большинство людей развивает в себе разный диапазон чувствительности и они начинают чувствовать не только свою энергетику, но и энергию другого человека, чувствовать все вокруг. Эти способности касаются развития внутреннего видения, внутренней визуализации, развития памяти и внимания, развитие диапазона ассоциативных чувств.

Наталья Петровна Бехтерева пишет: «Сверхвозможности у "обычных" людей в отличие от гениев проявляются - если проявляются - при необходимости решения сверхзадач»… [9]. Я как нейропсихолог считаю, что любые способности развиваются, даже если у человека нет генетических данных, главное желание и цель самого человека.

В данной статье я опишу наш опыт работы с Натальей Петровной Бехтеревой, нейрофизиологом, уникальным человека с Большой буквы, и одаренной девушкой Л. с которой проводились занятия в Санкт-Петербурге в 1996-1997 году.

Небольшая предыстория: как Наталья Петровна Бехтерева узнала о методе Вячеслава Михайловича Бронникова и о работе с незрячими детьми.

К Н.П.Бехтеревой на встречу приехала журналист, режиссер Татьяна Королева показала видеозаписи и рассказала, что есть Группа Бронникова, которая занимается с незрячими детьми, и результаты развития альтернативного видения, которые получают дети в процессе занятий. Наталья Петровна знала одного из работников Института Мозга Человека, в семье которого рос ребенок без органов зрения. Бехтерева Н.П. переживала всем сердцем и душой и хотела помочь этой девочке и другим детям в данной ситуации.

Н.П.Бехтерева направляла письма в разные организации, в том числе и к Владимиру Владимировичу Путину, который на тот момент был президентом страны, чтобы поддержать данную работу и данное исследование. Ответ не был получен. Но исследования были проведены благодаря одному из бизнесменов, который взялся финансировать эту научную работу. Так было проведено исследование головного мозга ученицы до каждого занятия и после.

Начался наш переезд из Москвы в Санкт-Петербург. Целью работы явилось развитие альтернативного способа видения у ученицы Л., так как у нее совсем не было зрения, вместо глаз были протезы. Период обучения составлял с октября по апрель 1997 года. Длительность занятий составляла: три раза в неделю по 2 часа. Вся работа проводилась в кабинете Натальи Петровны Бехтеревой в Институте Мозга Человека, г. Санкт-Петербург. Со мной в этой работе участвовала, наш врач Ложникова Л.Ю., автор метода Бронников В.М. и Бронников В.В. Так же на занятиях присутствовал папа нашей ученицы. На момент обучения ученице Л. было 26 лет. Многие годы она продолжала мечтать, она говорила: «Я всегда верила, что буду видеть».

С ученицей Л. мы планомерно изучали энергетические упражнения. Занятия продвигались достаточно спокойно, даже можно было сказать медленно, так как чувствовалось большое внутреннее сопротивление от ученицы. На данный момент, я понимаю, что это внутренней сопротивление было связано с защитными механизмами, верой Л. Она считала, что те знания, которые она получает - они не от Бога. После длительной психотерапии и обсуждений, которые проводили и Наталья Петровна Бехтерева, и Бронников Вячеслав Михайлович и Ложникова Любовь Юрьевна наша ученица Л. поняла, что все знания и способности человека даются либо от рождения, либо от озарения, инсайта, либо от травм, в результате которых так же открываются необыкновенные способности, которые даже научными методами сложно объяснить или в результате длительных тренировок, за изучение которых берется человек. Так же и в нашей системе, самое главное необходимо иметь цель для своих занятий и желание заниматься. Знания и умения преподаватель навязать не может.

Учитель, в лице которого была я, показывала методику выполнения упражнений по 1 , 2, 3 ступеням обучения, рассказывала теорию, беседовали и отрабатывали упражнения вместе с Л. В процессе занятий у ученицы вырос уровень осознанности, понимания, управление внутренним и внешним видением, чёткость выполнения инструкций, легкость ориентирования в метро, на улицах, в различении цветов и предметов.

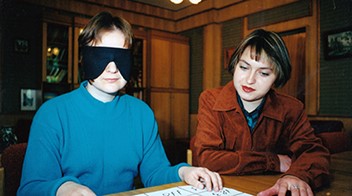

Ключ к эффективному обучению можно выразить в двух словах: «расслабленное внимание» - то состояние мозга, которое особенно эффективно для обучения и с которым мы занимаемся. Для этого человеку нужна маска на глазах, чтобы ученик расслабился и постарался не о чем не думать, создаем состояние так называемое «состояние пустоты». Всем техникам и упражнениям, которые мы использовали с Л., меня обучил мой папа, Бронников Вячеслав Михайлович и эти знания я и передаю своим ученикам.

По словам английского специалиста Колина Роуза эффективное обучение и лучшее усвоение информации происходит на частоте Альфа ритма головного мозга (от 8 до 12 Герц). Альфа-уровень работы мозга характеризуется снижением концентрации внимания, медитативными состояниями. Это то состояние мозга, при котором человек мечтает. При этом состоянии идет быстрое усвоение фактов и усиливается память. «Альфа-состояние позволяет нам достичь своего подсознания, поскольку наш собственный образ заключен прежде всего в подсознании, этот путь является единственным эффективным путем к нему» [5].

Когда вы начинаете засыпать, то попадаете в «сумеречную» зону между состоянием полного бодрствования и глубокого сна, частота работы мозга меняется от 4 до 7 Герц, и это состояние называют «тета».

Во время глубокого сна мозг работает на частоте от 0,5 до 3 Герц. Это состояние называется «дельта». Вы глубоко дышите, сердце бьется реже, кровяное давление и температура тела понижаются [5].

Американский специалист Терри Уайлер Уэбб утверждает, что бета-ритмы – самые быстрые – «полезны в течении дня, но они блокируют доступ к долее глубоким уровням сознания». Глубокие уровни сознания достигаются в состояниях «альфа и «тета», которые характеризуются субъективными ощущениями расслабленности, сконцентрированного внимания и счастья. Именно в альфа- и тета-состояниях свершаются великие подвиги суперзапоминания, а также достигается более высокий уровень концентрации и творческих способностей» [5].

Многие ученые сейчас говорят о том, что мозг работает максимально эффективно, когда мы засыпаем. ЭЭГ это объясняет, даже когда тело отдыхает, головной мозг использует зрительный кортекс для того, чтобы получать быстрые покадровые фотографии основных событий дня.

Занимаясь с ученицей Л. достаточно не просто давалось упражнение с первой ступени обучения «Вертикальная прокачка» – данное упражнение длительное, состоит из многих элементов, несущие определенный смысл энергетических пасов энергии и самое сложное – это синхронизация движений правой и левой руки, во время подъема энергии вверх, когда человек не видит свои руки, это достаточно сложно выполнить.

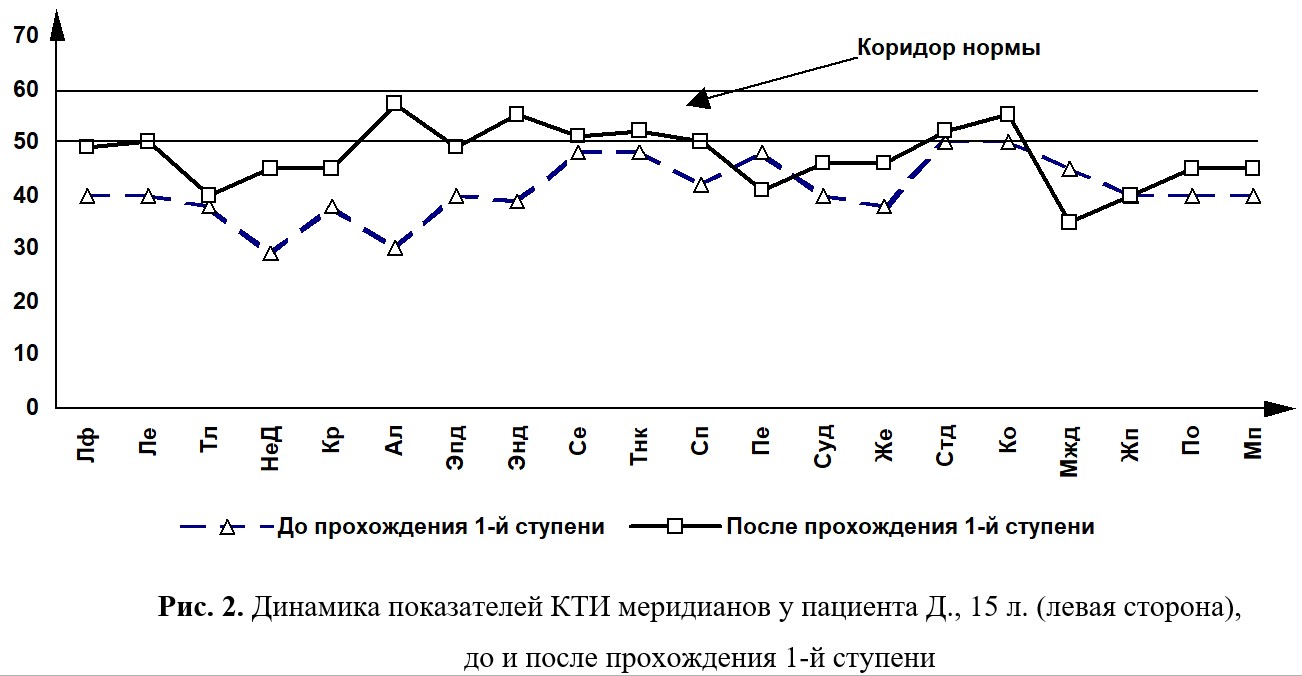

На каждом нашем занятии присутствовала Наталья Петровна Бехтерева, смотрела как мы занимаемся с Л., как продвигаемся шаг за шагом. Перед и после занятий проводились исследования с помощью электронцефалограммы (ЭЭГ), с целью выявления активности зон мозга, функционирующие в активном режиме. Первые два месяца обучения были потрачены на отработку первой ступени обучения, которая включала 15 энергетических упражнений.

Первая ступень обучения.

Практически все упражнения, занятия по 1 ступени обучения проводятся в активном состоянии ученика, с открытыми глазами. Упражнения есть как статичные, так и динамичные. На первой ступени есть только одно упражнение, для которого нужно закрывать глаза [2].

На второй ступени обучения мы отрабатывали:

- Фотографический Всплеск на цветные листы картона, так как ученица до 7 летнего возраста имела зрение обычное, она помнит цвета, окружающие предметы, небо, солнце и др. В данным случае мы активируем клетки мозга отвечающие за память, например: зеленый цвет картона - вспоминаем зеленую листву деревьев, прохладный ветерок и вкус зеленого огурца. Таким образом, прорабатывается каждый цвет.

- Техники визуализации направленные на развитие внутреннего видения, это таблицы с цифрами 2х2, 3х3, 4х4, 5х5 однозначными числами, двузначными числами, виртуальными сюжетами. То есть ученик закрывает глаза и на внутреннем экране представляет, визуализирует цифры. Все это выполняется под чутким руководством учителя и так же все команды ученица Л. повторяет про себя. При этом я как педагог передаю Л. в руки цифры, объёмные буквы в руки, ученик их вспоминает, как они выглядят или изучает как в первом классе буквы и цифры, если ребенок читает по методу Брайля, делает фотовсплеск, чтобы как можно четче и ярке их представить, визуализировать. Упражнение фотографический всплеск нужен для того, чтобы как фотовспышка, облучить внешнее пространство [2].

3.С помощью Фотографического Всплеска изучали окружающую обстановку, книги, фрукты и др. предметы.

- Приемы ассоциативных техник с цифрами, с цветами, с предметами. Про ассоциации много описано в книге отечественного ученого-психолога А.Р. Лурии «Большая память маленького человека». Но мы не использовали такого же рода ассоциации, в основном они касались соответствия цвет-форма-вкус, при этом Л. брала все предметы в руки, и создавала Голографическую модель в головном мозге.

На третьей ступени мы продолжили упражнения со второй ступени, только в более углублённой, усложненной форме. Так же продолжали выполнять упражнения с 1 ступени обучения, такие как Вертикальная прокачка, Прокачка головы, Прокачка глаз, Энергетический всплеск и другие. Далее мы продолжили работу с такими упражнениями как:

1.Упражнения на ассоциации, «мысленный фильм».

- Ассоциации цвет – форма предметов, рассматривая объемные фрукты, овощи и выполняя на нах фото всплеск и конструируя их образы в визуализации внутри мозга.

- Учились определять кто пред нами стоит, что за человек мужчина или женщина, в чем одет, какого цвета одежда.

- Развивали внешний прямой способ видения без помощи глаз, так называемый Альтернативный способ видения и другие упражнения.

Вспоминания Натальи Петровны Бехтеревой об общении с ученицей Л. которая прошла обучение по 1, 2, 3 ступеням обучения по системе В.М.Бронникова и о том, чему она научилась.

«Но вот сейчас, уже совсем под конец жизни, сижу вместе с Л. за большим "заседательским" столом. На мне - подаренное сыном ярко-красное шерстяное мохеровое пончо. "Л., скажи, пожалуйста, какого цвета моя одежда?" - "Красная, - спокойно отвечает Л. и на мое ошеломленное молчание начинает сомневаться, - а может быть, синяя?" - Под пончо у меня темно-синее платье. - "Да, - говорит далее Лариса, - я еще не всегда могу четко определить цвет и форму, надо еще потренироваться". Позади несколько месяцев очень напряженного труда Ларисы и ее учителей - Вячеслава Михайловича Бронникова, его сотрудницы врача Любови Юрьевны и время от времени - красавицы-дочери Бронникова 22-летней Наташи.

Она тоже это умеет... Все они учили Ларису видеть. Я присутствовала почти на каждом сеансе обучения видению абсолютно слепой Ларисы, лишившейся глаз в восьмилетнем возрасте - а сейчас ей 26!» [9].

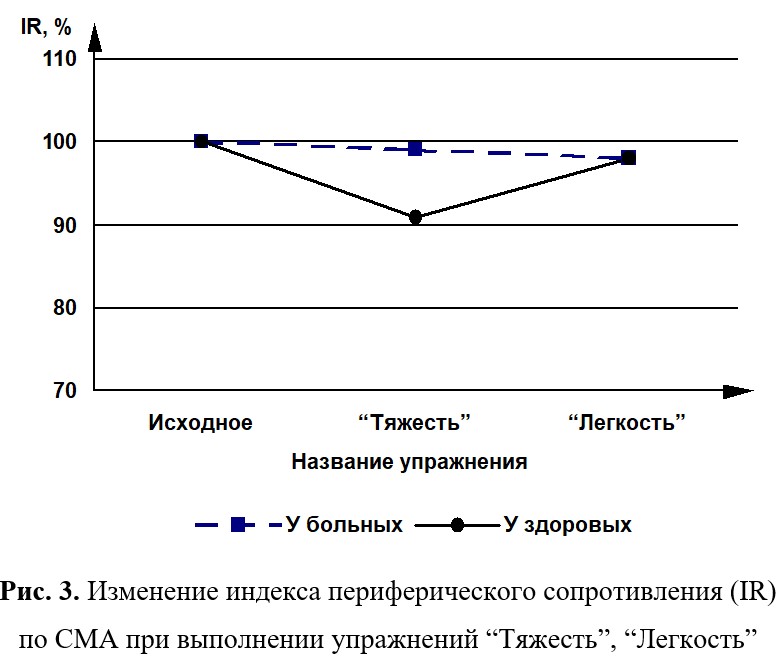

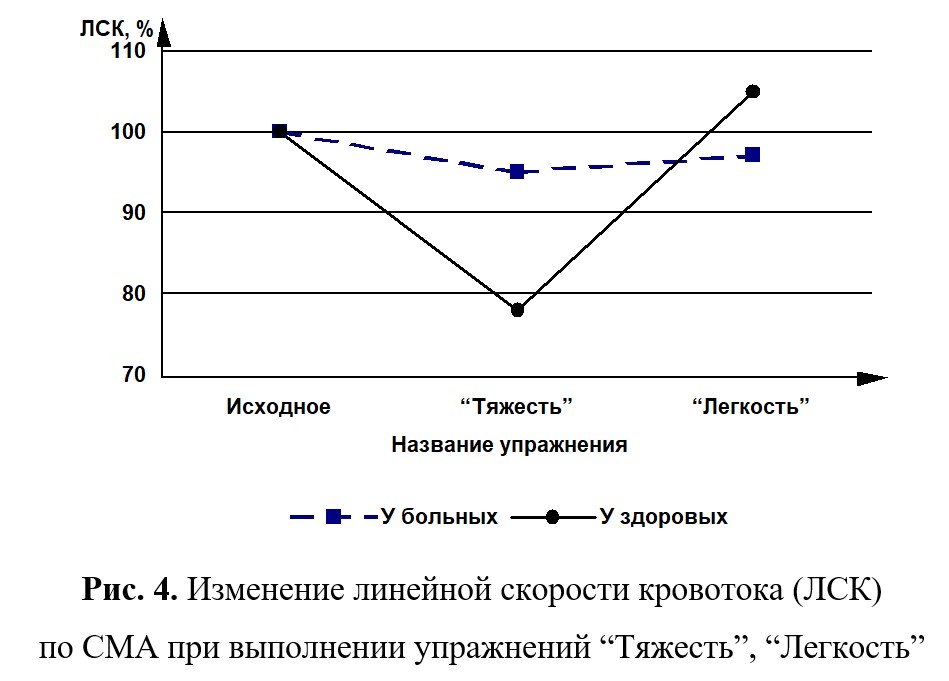

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) поводилась очень часто и, конечно, ученице было тяжело и заниматься и еще проходить бесконечные обследования. Говоря о биоритмах мозга Л. - они резко отличаются от привычной картины ЭЭГ здорового взрослого человека. Частый ритм, в норме обычно едва просматриваемый (так называемый бета-ритм), присутствует у девушки во всех отведениях, во всех точках мозга. Это, как традиционно считается, отражает преобладание возбудительных процессов.

А вот альфа-ритма, более медленного ритма здоровых людей, связанного со зрительным каналом, у Ларисы поначалу очень мало видно на ЭЭГ.

Я полагаю, писала Наталья Петровна Бехтерева: «Мозг Л. активирован. В данном случае правомерно говорить об использовании мозгом ученицы Л. в условиях ее жизненной сверхзадачи не только обычных возбудительных процессов, но и гипервозбуждения. В ЭЭГ это отражается уже описанным сочетанием распространенной бета-активности и единичных и групповых острых (условно-эпилептиформных) волн. Связь того, что наблюдалось в ЭЭГ, с реальным состоянием Л. прослеживалась очень наглядно: ЭЭГ была четко динамичной, причем динамика ее была зависимой и от исходного фона ЭЭГ, и от сеансов обучения.

«У нас в запасе методов исследования были еще сверхмедленные процессы, их различные соотношения и так называемые вызванные потенциалы. Анализ сверхмедленных потенциалов также подчеркнул высокую динамичность и глубину, интенсивность физиологических перестроек в мозге ученицы Л…

Широко распространенный прием вызванных потенциалов дает обычно достаточно надежные сведения о мозговых входах сигналов, поступающих по каналам органов чувств. Сейчас, по-видимому, уже можно исследовать реакцию на некоторые световые сигналы у Ларисы - в ЭЭГ реакция на яркий свет уже появилась, однако несколько месяцев назад нам казалось более целесообразным (надежным) получить такого рода сведения у человека с хорошим естественным зрением и полностью обученного альтернативному (прямому) видению» [9].

Так о чем же здесь идет речь, к чему нас подводят наблюдавшиеся факты?

По мнению физика С. Давитая, который предложил оценивать формирование альтернативного зрения, как феномен прямого видения. Речь, таким образом, идет о возможности непосредственного поступления информации в мозг, минуя органы чувств [9].

Наталья Петровна Бехтерева предположила, что в условиях сверхзадачи - формирования Альтернативного зрения - результат достигается действительно за счет прямого видения, прямой активации клеток мозга факторами внешней среды.

Подводя итог нашей работы в Институте Мозга Человека, была проведена пресс конференция, на которойприсутствовали врачи исследовавшие развитие головного мозга Л., врачи, физики, химики, журналисты и другие коллеги Натальи Петровны Бехтеревой. Ученица Л. продемонстрировала запись таблицы 5х5 двухзначные числа, так как мы учимся не только запоминать, но и видеть числа. Определять цвета: красный, синий, желтый, зеленый – Л. определила их безошибочно. Ориентировка в пространстве и умение описывать обстановку, окружающий людей на каком расстоянии от нее и в чем они одеты. Так же мы начали изучать газеты, тексты, заголовки журналов, учить буквы и это также тренировки и навык, который нужно научиться сформировать.

Я очень благодарна моему папе, Бронникову Вячеславу Михайловичу, за возможность работать с ним, с Натальей Петровной Бехтеревой – выдающимся российским нейрофизиологом и необыкновенным человеком.

Список литературы

- Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни /Н.П. Бехтерева. – М.: АСТ; Спб.: Сова, 2007. – 349.

- Бронников В.М. Познай себя. М.: Культура. 144К. 95 с.

- Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов /Н.Н.Данилова. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 368.

- Вестник Академии Научная школа Академика В.М.Бронникова. Холдинг «Здоровье нации» № 1, 2005.

- Драйден Г. Джаннетт Вос Революция в обучении: Пер. с англ. /Гордон Драйден, Джаннетт Вос. – М.: OOO «ПАРВИНЭ», 2003, стр. 211-215.

- Хомская Е.Д. Нейропсихология 4-е издание: Питер, 2012.

- Методическое пособие. Лаборатория «Психобиология». «Трансформация психофизиологического состояния организма человека». г.Москва

- Статья журнал Наука и жизнь «Мозг человека – сверхвозможности и запреты»

Академик Н. БЕХТЕРЕВА. - https://ru.wikipedia.org

- https://www.nkj.ru/archive/articles/6406/